分譲マンションや賃貸でも集合住宅に設置されている火災報知器について皆さんは気にされたことはありますか?これからマンションの購入を検討されている方は、ぜひ火災報知器にも目を向けてみてください。命や健康を守るために火災報知器の設置は義務になっています。

リノベーションする時には火災報知器は新しくした方が良いのか。点検などはどのくらいの頻度であるのかなど普段あまり気に留めることのない火災報知器について詳しく解説していきます。

住宅用火災警報器設置義務化の背景と経緯

住宅火災の死者数の増加や、高齢化社会の進展を背景にして、戸建てを含むすべての住宅を対象に住宅用火災警報器の設置を義務付ける消防法の改正が平成16年に行われました。

この義務化には深刻な社会情勢が背景にありました。住宅火災による死者数は年々増加傾向にあり、特に高齢者の犠牲者が多く、火災の早期発見・避難の遅れが主な原因となっていました。また、核家族化が進み、一人暮らしの高齢者世帯も増加していることから、火災の早期発見と迅速な避難を支援する設備の必要性が高まっていたのです。

平成18年6月には新築住宅において全国で火災報知器の設置が義務化され、平成23年6月までには市町村条例で定める事とされた既存住宅への義務も既に全国で義務化されています。この段階的な義務化により、すべての住宅において火災報知器の設置が法的に求められるようになりました。

火災報知器の設置状況と課題

火災報知器の設置は既存住宅でも義務化されていますが、設置の有無についての報告義務や罰則もないため、実際には設置されていないマンションもあります。2023年6月時点、一般住宅(戸建て、アパート、マンション)での設置率は全国で84.3%となっており、愛知県においては83.7%となっています。【引用;消防庁 住宅用火災警報器の設置状況等調査結果(令和4年6月1日時点)について】

この設置率の数字を見ると、約15%以上の住宅で未だに適切な火災報知器が設置されていないことが分かります。特に古いマンションや賃貸物件では、オーナーの意識や経済的な事情により設置が後回しにされているケースも少なくありません。

新しいマンションであれば、新築時に消防検査が行われ、半年に1度の消防設備点検と3年に一度の消防長又は消防署長への報告義務があるため基本的には火災報知器が設置されていると認識しても良いでしょう。

しかし、古いタイプのマンションの場合基本的には火災報知器の設置がされていることがほとんどですが、設置率をみてもわかる通り100%ではないので、しっかりと購入前に確認することが重要になります。特に中古マンション購入時には、現地確認の際に火災報知器の設置状況を必ずチェックし、不備があれば購入条件として設置を求めるか、購入後に自身で対応する必要があります。

火災報知器の種類と特徴

火災報知器の種類は大きく分けて二つになります。

煙式(光電式)

煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。煙式は火災の初期段階で煙を検知できるため、避難時間を十分に確保できるという大きなメリットがあります。

熱式(定温式)

住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。台所や車庫などで、大量の煙や湯気が対流する場所等に適しています。熱式は誤作動が少ないため、調理時の湯気や煙によって頻繁に警報が鳴ることを避けたい台所などに最適です。

他にも、火災・ガス漏れ複合型といって住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合した警報器もあります。この複合型は一台で複数の危険を検知できるため、設置場所が限られている住宅や、総合的な安全性を求める場合に有効です。

また、警報の仕方も二つに分ける事ができます。

単独型

火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。コストが安く、小規模な住宅に適しています。

連動型

火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。広い住宅や複数階がある住宅では、連動型の方が火災発生を確実に知らせることができ、避難の安全性が高まります。

火災報知器の適切な設置場所

火災報知器は基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。

ほかにも市町村の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が必要な地域があります。愛知県名古屋市の場合は以下の様に定められています。

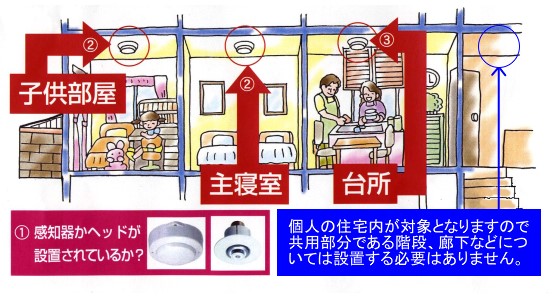

マンションやアパートなどの共同住宅については、それぞれ個人の住宅内のみが対象となります。

- 住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが設置されているかどうかを確認してください。どちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

- 寝室に使用する部屋の天井又は壁に設置します。

- 台所の天井又は壁に設置します。

なお、共用部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については設置する必要はありません。

設置場所を決める際には、天井から60cm以内、壁に設置する場合は天井から15~50cm以内に設置することが推奨されています。また、エアコンの吹き出し口から1.5m以上離す、照明器具から60cm以上離すなど、誤作動を防ぐための配慮も必要です。

【引用:名古屋市https://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000008552.html】

リノベーション時の火災報知器対応

マンションの場合は定期的に消防用設備点検が行われます。これは火災報知器などの消防設備が適切に設置されているか、正常に動作するかの確認です。

リノベーションすると間取りを大きく変更することもあります。そのため、もとの間取りでは火災報知器がいらない部屋であっても、リノベーションをして寝室になった場合は火災報知器が必要になるのです。そのため火災報知器も間取りに合わせて移設・増設しなければなりません。

リノベーション工事では、壁の撤去や新設により、既存の火災報知器の配線や設置位置に影響が出る場合があります。特に天井を解体する場合は、火災報知器の配線工事も同時に行う必要があり、工事費用や工期にも影響を与える要素となります。

ほとんどのリノベーション会社ではしっかりと間取り変更に応じて火災報知器の対応もしてくれますが、万が一引き渡し後の消防設備点検で火災報知器の設置に違反があれば改めて工事をしなければならなくなります。このような追加工事は想定外の費用と時間を要するため、計画段階での十分な検討が重要です。

そういったトラブルを防ぐためにもご自身でも自治体の火災報知器のきまりについて確認しておくとよいでしょう。

メンテナンスと交換時期

火災報知器は設置後も定期的なメンテナンスが必要です。一般的に住宅用火災警報器の寿命は約10年とされており、内蔵電池の交換や機器本体の交換が必要になります。電池切れが近づくと「ピッ」という短い音で知らせてくれる機能がついているものが多いので、そのサインを見逃さないことが大切です。

また、月に一度程度は動作確認を行うことが推奨されています。多くの機器にはテストボタンがついており、押すことで正常に作動するかを確認できます。さらに、定期的に掃除を行い、ほこりや汚れによる誤作動や感度低下を防ぐことも重要です。

マンション購入時のチェックポイント

マンション購入を検討する際は、火災報知器について以下の点を確認しましょう。

- 設置義務のある場所に適切に設置されているか

- 機器の設置年月日や型番(交換時期の把握のため)

- 定期点検の実施状況

- 管理組合による消防設備の管理体制

- リノベーション時の対応に関する管理規約の内容

特に中古マンションの場合は、前の居住者が適切にメンテナンスを行っていたかが分からないため、購入後早めに専門業者による点検を受けることをお勧めします。

まとめ

火災報知器はご自身の命ももちろんですが、周りに住んでいるほかの住人の方への被害も減らすことができるため、必ず設置する必要があります。集合住宅では一戸の火災が他の住戸にも大きな影響を与える可能性があるため、個人の責任を超えた社会的な意義もあります。

しかし、専門知識がないと建物の状態を判断するのは難しいかもしれません。できればしっかりと建物の状況を見極められる、不動産や建築の担当者と一緒にマンション購入前に見学に行くことをおすすめします。

私たちmiyabiでは、物件探し・設計デザイン・施工までをワンストップでお手伝いさせていただいております。ご希望に応じた物件のご提案や、無理のないローン計画などをご提案します。そのため、各部門間での情報交換がスムーズで、お客様の時間を無駄にしません。

火災報知器に関する法令遵守やリノベーション時の適切な対応についても、豊富な経験と専門知識でサポートいたします。お客様の理想の住まいづくりを安全面からもしっかりとサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

▼▼施工事例▼▼

miyabiの事例一覧はこちら >> 施工事例

▼▼EVENT▼▼

見学会や相談会はこちら >> イベント

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

資料請求ページはこちら >> Click Here

ご来店問合せはこちら >> Click Here